Domingo de Ramos | Mateo 26,14-27,66

En este Domingo de Ramos, Monseñor Rafael Escudero López-Brea, Obispo de la Prelatura de Moyobamba, presidirá procesión de la tradicional bendición de palmas para continuar con la Celebración Eucarística en la Catedral de Moyobamba, señalando que este tiempo es un tiempo de gracia y conversión.

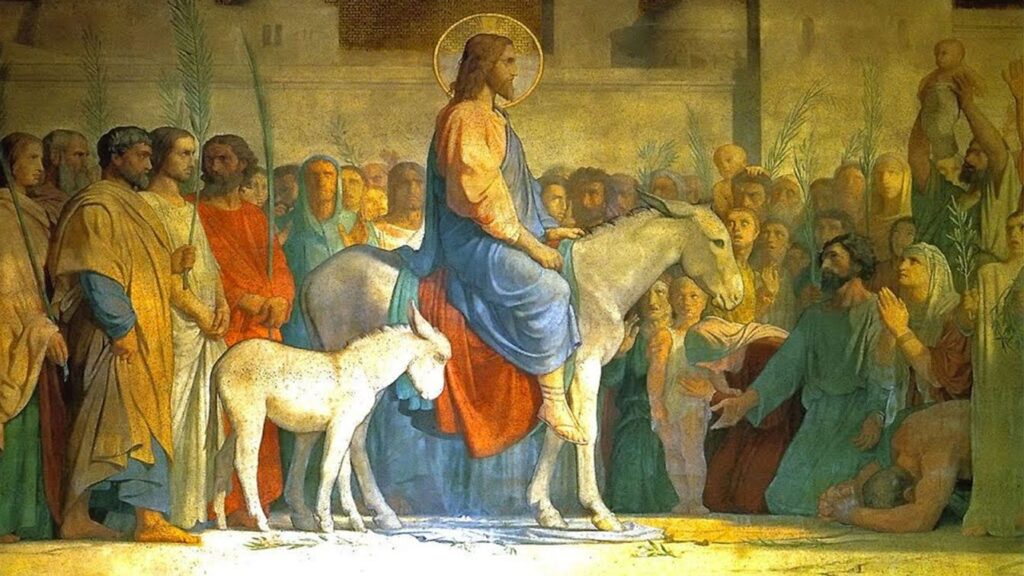

Con la celebración del Domingo de Ramos la Iglesia nos invita especialmente a acompañar y a contemplar a Cristo entrando en Jerusalén para vivir su pasión y muerte en cruz en el evangelio de Mateo.

Jesús elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de “David, su padre” (Lc 1,32). Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación “Hosanna” quiere decir “¡sálvanos!”, “Danos la salvación!”. Pues bien, el “Rey de la Gloria” (Sal 24, 7-10) entra en su ciudad “montado en un asno” (Za9, 9): no conquista a Jerusalén ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la Verdad. Por eso los súbditos de su Reino, aquel día fueron los niños y los “pobres de Dios”, que le aclamaban: “Bendito el que viene en el nombre del Señor” (Sal 118, 26).

La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del Reino que el Rey-Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su Muerte y de su Resurrección. Con su celebración, el domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la gran Semana Santa.

Ante el misterio de la pasión y muerte del Señor hemos de situarnos en una actitud interior contemplativa. Nos ayuda la oración que san Ignacio de Loyola pone en sus Ejercicios Espirituales antes de la meditación de la pasión. El santo nos invita a pedir: “dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí, sentimiento y confusión porque por mis pecados va el Señor a la pasión”.

La Semana Santa es un tiempo propicio para permanecer con la Virgen María y San Juan, el discípulo amado, junto al Señor, que en la cruz consuma el sacrificio de su vida por toda la humanidad.

El misterio pascual de Jesús, que comprende su Pasión, Muerte, Resurrección y Glorificación, está en el centro de la fe cristiana, porque el plan salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo, Jesucristo.

Algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la Ley, contra el Templo de Jerusalén y, particularmente, contra la fe en el Dios único, porque se proclamaba Hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte.

Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido “reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas” (Mc 8, 31), que lo “entregaron a los gentiles, para burlarse de él, azotarle y crucificarle” (Mt 20,19).

La fe escruta las circunstancias de la muerte de Jesús, que han sido transmitidas fielmente por los evangelios e iluminadas por otras fuentes históricas, a fin de comprender mejor el sentido de la Redención.

La pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces. Todo pecador, o sea todos los hombres, somos realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor; y aún más gravemente somos culpables aquellos que más frecuentemente caemos en pecado y nos deleitamos en los vicios, sobre todo si somos cristianos.

«Y los demonios no son los que le han crucificado; eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados» .

S. Francisco de Asís

Para reconciliarnos a todos los hombres, destinados a la muerte a causa del pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por nosotros, pecadores. Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como sacrificio del Siervo doliente, la muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras.

Toda la vida de Cristo es una ofrenda libre al Padre para dar cumplimiento a su plan de salvación. El da su vida como rescate por muchos, y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan que su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del Amor divino, que quiere la salvación de todos los hombres.

En la última Cena con los Apóstoles, la víspera de su Pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y realiza anticipadamente la oblación libre de sí mismo: «Esto es mi Cuerpo que será entregado por ustedes», «ésta es mi sangre que será derramada…» (Lc 22, 19-20).

De este modo, Jesús instituye, al mismo tiempo, la Eucaristía como «memorial» de su sacrificio, y a sus Apóstoles como sacerdotes de la nueva Alianza.

En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad absolutamente santa de Aquél que es «el autor de la vida» (Hch 3, 15), la voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre; para salvarnos acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, «haciéndose obediente hasta la muerte» (Flp 2, 8).

¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la Cruz? Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre.

El sacrificio pascual de Cristo nos rescata a los hombres de modo único, perfecto y definitivo, y nos abre a la comunión con Dios.

Jesús nos llama a sus discípulos a tomar la cruz y seguirle, porque El “sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas” (1 P 2, 21). Jesús quiere asociarnos a su sacrificio redentor a nosotros mismos que somos sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su Madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor:

«Esta es la única verdadera escala del paraíso, fuera de la Cruz no hay otra por donde subir al cielo»

Santa Rosa de Lima

En su plan de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente “muriese por nuestros pecados” (1Co 15,3) sino también que “gustase la muerte”, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la Cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del Sábado Santo. Cristo sufrió una verdadera muerte, y verdaderamente fue sepultado. Pero la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción.

El Bautismo significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida: “Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva” (Rm6,4).